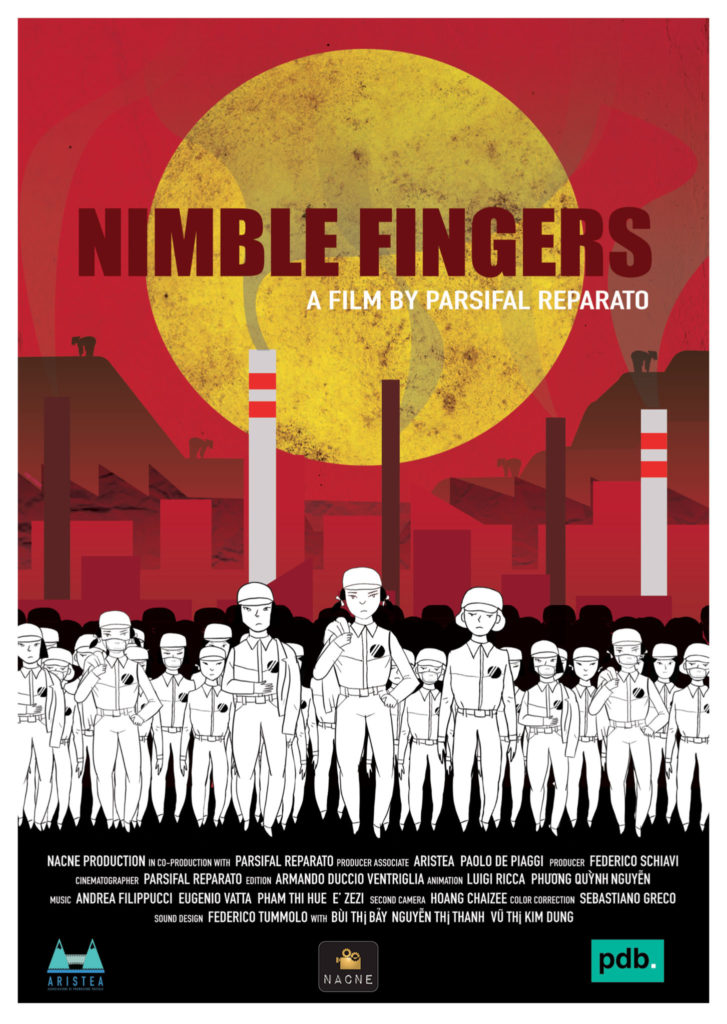

Nimble fingers è un lavoro documentaristico che racconta la vita di una giovane operaia vietnamita: le sue speranze, le sue aspirazioni e i suoi timori si scontrano con una realtà dura, ingiusta che non ha tra le sue prerogative il senso della vita umana.

Continua a leggere l’articolo di Angelo De Sio su L’INTELLETTUALE DISSIDENTE

Un grido inascoltato sommerge il mondo contemporaneo, il grido silenzioso e senza sosta di tutti i lavoratori. Ma la contemporaneità ha deciso di ignorare questo grido, che si alza unanime dal sottosuolo oscuro e profondo della modernità, ha deciso di girare lo sguardo altrove, e di rifugiarsi nel mito falso, ma rassicurante, del migliore dei mondi possibili. Il mondo in cui tutti sono liberi di avere e fare tutto ciò che vogliono, a patto che possano permetterselo. E in quel poter “permettersi ciò che si vuole” si riflette lo stato del degrado odierno. Nell’ammissione implicita che tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che regola e concretizza i rapporti della nostra esistenza debba essere svincolato da qualsiasi presupposto normativo, che non ricada nella sfera delle libertà individuali. E tuttavia, queste libertà, lungi dal rappresentare una forma di affrancamento per l’uomo moderno, non sono nient’altro che un’ombra, pura apparenza. E, anzi, costituiscono il presupposto di una schiavitù ancor più brutale e atroce di ogni altra forma di schiavitù che la storia abbia mai conosciuto.

Sono le libertà dell’uomo moderno, finalmente slegato da ogni presupposto etico, e quindi comunitario, in cui le pulsioni e gli istinti egoistici non solo vengono posti al centro della propria vita, imprimendone l’indirizzo, ma diventano l’unico fondamento regolativo dell’intera esperienza umana. L’uomo moderno deve essere ridotto a questo: un essere amorfo, egoista, spregiudicato e insensibile alle vicende dell’umanità, svuotato di ogni dimensione di riconoscimento reciproco. Ma questa insensibilità ed egotismo, che si vedono affiorare in superficie, nascondono nel fondo uno spesso strato di dolore e sofferenza. Tutto questo si riflette sul modo in cui l’uomo oggi concepisce il lavoro e i lavoratori. Da un lato, privato della conoscenza del suo passato, è costretto a vivere in un eterno presente in cui l’unico modo per affermarsi è la sua capacità di produrre e consumare e dall’altro, tutti i livelli di relazione intersoggettiva vengono spostati e vissuti solamente sul piano individuale.

Tuttavia, l’homo consumens è solo una faccia della medaglia. L’altro lato è l’homo precarius. La precarietà, come fattore costitutivo e necessaristico, gli viene imposta sul piano lavorativo inizialmente, e di conseguenza anche su quello esistenziale. In altre parole, la precarietà non è un elemento accidentale, un male a cui si cerca di rimediare, ma è l’elemento costitutivo della civiltà moderna: imponendosi all’uomo come esito necessario e determinante dello sviluppo della società moderna, deve investire l’intero spettro delle esperienze della vita, l’intero vissuto, alterandone la natura originaria in modo da farla coincidere con le esigenze del nuovo assetto sociale.

Quanto più è disorientato e allontanato dalla realtà vera delle cose, tanto più si immerge in una spirale di annichilimento e isolamento spirituale e materiale, dal quale egli stesso non può più fare a meno di immergersi sempre più profondamente. Fin quando egli stesso, abbandonato, lasciato a sé stesso, in balia della sua forza devastatrice, è divorato dalle sue stesse pene, che ai suoi occhi, ora, svelano tutta l’assurdità di cui sono portatrici. Allora l’uomo moderno, il lavoratore del nuovo mondo, si scopre isolato, prigioniero di una non-realtà, il mondo delle apparenze da cui l’antica saggezza di Eraclito ci aveva messo in guardia, il mondo del nulla. Ma che al contempo non può fare a meno di accettare. Egli si dibatte disperatamente senza sosta, ma invano. Ed ecco che vediamo il mondo con gli occhi del disincanto, della rassegnazione, che ben presto si trasforma in subordinazione passiva.

È lo stesso sguardo di una ragazzina vietnamita, Bay, che vive le sue giornate, tra il lavoro in fabbrica e le faccende di casa, narrato nel documentario Nimble Fingers, diretto dal giovane regista Parsifal Reparato. In esso, la quotidianità di una giovane operaia ci viene presentata nel suo lento scorrere, nel suo asfissiante attuarsi, per assumere alla fine i contorni di un vero e proprio purgatorio sulla terra. Ma, cosa ancora più importante, riesce a cogliere brillantemente un aspetto essenziale della nostra epoca: l’insensatezza del lavorare da un lato, e l’alienazione dell’uomo dall’altro. Ossia, come il lavoro non sia più concepito come mezzo di realizzazione dell’uomo, all’interno di una comunità data, ma condanna inevitabile che egli necessariamente deve scontare, e che sta a lui accettare in silenzio o sfruttarla a pieno, per trarne tutti i vantaggi che essa può offrire. In questa scelta ci sono i deboli che soccombono, e i forti che si impongono con violenza inaudita.

Quando il lavoro è svincolato da ogni presupposto comunitario, che è il solo contesto sociale in cui il lavoro può realizzare pienamente l’individuo, e viene perciò generalizzato, ecco che esso, il lavoro, si tramuta in un’operazione astratta, e l’uomo stesso si percepisce altro da sé, è alienato. È con questo tipo di astrattezza che le operaie vietnamite, soprannominate nimble fingers, ossia dita agili, per l’assemblaggio e smontaggio dei componenti elettronici, convivono nelle fabbriche dei più importanti marchi dell’elettronica mondiale. Attraverso immagini animate, le ragazze condividono la loro esperienza. Attraverso il loro sguardo osserviamo il loro mondo, un mondo ingiusto, grigio, insensato, di cui tuttavia, hanno interiorizzato le regole. Regole, imposizioni, e norme di condotta che non riescono a comprendere, non riescono a giustificare, ma accettano ugualmente. Uno sguardo, come abbiamo già detto, disilluso, velato da una inesprimibile tristezza che rivela la profonda insoddisfazione di una vita negata. E tuttavia, dietro l’apparente rassegnazione, le immagini lasciano intravvedere la flebile scintilla di una speranza sempre viva, che non accenna a morire. Bay, la protagonista di questa storia, è una fra le migliaia di giovani migranti che si riversano nella periferia di Hanoi, quartiere divenuto uno dei più grandi centri di produzione mondiale, nel grande Parco Industriale di Thang Long. Proviene da un remoto villaggio Muong sugli altopiani del Vietnam del Nord al quale fa ritorno nella festività del Tet, cercando di dare un ordine alla sua esistenza, che ai suoi occhi appare inutile, priva di senso e di valore. Le sue speranze e le sue aspirazioni si frantumano all’impatto violento con la realtà che la circonda.

La riflessione che la vita di questa giovane operaia solleva è: cosa accade quando il mezzo che eleva l’uomo dalla sua condizione di individualità singola a piena realizzazione della sua essenza comunitaria, si tramuta in strumento di alienazione per esso? Cosa accade quando la natura stessa dell’uomo è vilipesa, derisa, negata? E quindi, cosa accade quando l’uomo stesso non si riconosce più come tale, ma pone la sua essenza fuori da sé? Chi avesse smarrito la strada di casa e fosse costretto a vagare in terre sconosciute e deserte per il resto dei suoi giorni non potrebbe essere più smarrito del lavoratore dei nostri tempi. E in cosa consiste tale smarrimento: nell’aver perduto l’essenza stessa della propria natura umana, e percepirsi, in fine, come pure cosa, puro oggetto, pura merce da vendere al miglior offerente.

È chiaro, o almeno dovrebbe esserlo, che oggi il lavoratore non vende più la sola forza-lavoro, ma vende sé stesso, la sua essenza ultima, il suo esser uomo, interamente. Tutta la sua complessa sfera emotiva, psicologica, e quindi spirituale, è resa merce e posta sul grande tavolo del mercato globale. Ciò che il regista di questo documentario ci mostra, attraverso gli occhi di Bay, è la rassegnazione dell’uomo contemporaneo a considerarsi pura merce di scambio, puro oggetto della produzione senza limiti di un’entità esterna e indefinibile, che tuttavia sovrasta i destini di tutti gli uomini. È abbastanza chiaro che la vita dell’uomo, nelle sue più intime espressioni ed esigenze, non fa parte degli orizzonti progettuali della società moderna, che lo stesso concetto di società che ci viene proposto è una società priva di fondamenti etici, ma cementata solo dalla abitudine utilitarista dello scambio e dell’offerta. Una società senza individui e individui senza società.

L’atrocità che vediamo trasparire in questo documentario sta in questo, che sebbene inconsciamente sentiamo che c’è qualcosa di profondamente sbagliato in questo mondo, tuttavia non abbiamo la forza di ribellarci, o perlomeno non ci viene permesso di farlo, perché abbiamo introiettato l’assunto che viviamo il migliore dei mondi possibili. Non siamo più capaci di reagire. La nostra coscienza è così inibita e assuefatta alle leggi della modernità, che il fatto stesso di concepire un mondo in cui i rapporti di produzione possano essere differenti da quelli che la presente civiltà ci offre, è qualcosa di assolutamente impensabile come esperienza concreta e possibile.

È questa contraddizione lacerante che spinge l’umanità, e i lavoratori in particolar modo, nel baratro della disperazione. La modernità ci obbliga a vivere con questo peso asfissiante nel cuore. Eppure, in un mondo che a tutto ha dato un prezzo, e valore a niente, chiediamo allora, a prezzo di che viviamo oggi? Quante vite sono sacrificate sull’altare della modernità? Quante lacrime sono necessarie per appagare i falsi desideri della nostra vita? Quale costo ha il progresso? Tutta la sofferenza che ci circonda e che fingiamo di non vedere, vale un millesimo di un nostro capriccio? E tuttavia, la domanda fondamentale ci sembra essere questa: chi pagherà per tutte queste vite infrante, su chi ricadrà la colpa? La morale corrente, negando ogni presupposto filosofico e religioso, tenta anche di negare interrogativi di questo genere. Interrogativi che richiamano all’attenzione di un’umanità, oramai sonnolenta e pavida. le sue responsabilità, di cui un giorno dovrà rispondere.

Leave a reply